En un escenario en que Chile debe acelerar el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, la construcción en madera mediante métodos modernos emerge como una apuesta importante para la industria de la construcción, uno de los sectores productivos que actualmente más residuos genera. En efecto, la reciente actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 2025-2035 incluyó, por primera vez, la tarea de elaborar una Estrategia Nacional de Construcción en Madera. Esto, a juicio del arquitecto Frane Zilic, gerente del Programa Estratégico Regional Biobío Madera, marca un giro decisivo: ya no se trata solo de proyectos aislados o de innovaciones de nicho, sino de un mandato de Estado.

La buena noticia llega justo cuando el programa estratégico Corfo que encabeza en la principal región forestal y maderera del país, comienza su tercer año de ejecución. La marea, explica Zilic, está comenzado a cambiar, y el desafío será seguir avanzando en la coordinación de actores públicos y privados para transformar la manera en que se edifica en Chile.

–Hoy se habla mucho de sostenibilidad, pero ¿cómo se traduce eso en la construcción y en la madera en particular?

Vivimos en un mundo altamente conectado, en el que nuestras decisiones locales tienen cada vez más alcance y el mercado globalizado abre nuevos negocios en la medida que seamos capaces de sintonizar con los requerimientos internacionales. En esa línea, Chile ha tomado diversas acciones que nos permiten mostrarnos como un país confiable y responsable. Un ejemplo es la promulgación de la ley marco de cambio climático en 2022, que nos obliga a llegar a la carbono neutralidad en 2050. Otro es la reciente creación de la Taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles, que entrega un marco de referencia común para atraer inversión verde internacional. Y un tercer antecedente es la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 2025-2035, que generan un compromiso sólido ante la comunidad internacional.

–¿Qué relevancia tiene esta última actualización en relación con la madera?

En este documento, por primera vez, se menciona oficialmente la madera como solución a los problemas ambientales de la construcción. Nos movemos hacia la prescripción de la solución en vez de dejar que el mercado actúe libremente. Esto puede sonar poco atractivo, pero es necesario por una falla de mercado.

–Usted ha dicho que la madera es el único material estructural que permite una transición real hacia la construcción sostenible. ¿Por qué?

En el papel, la madera es renovable, reciclable, liviana pero resistente, biodegradable, crece con energía solar, es biocompatible y es una fuente de almacenamiento de energía. En teoría, estos argumentos debieran ser suficientes para superar ampliamente a la competencia. Pero para que sea realmente sostenible tiene que ser económicamente competitiva y adoptable por el mercado. Ahí está el problema: la madera tiene un gran defecto, y es que es altamente versátil. Esta cualidad crea una industria volátil y distraída, que no invierte lo suficiente en normas, capacitación o certificación para asegurar calidad en construcción, porque siempre puede recurrir a usos alternativos cuando fallan las ventas. Esa asimetría de foco respecto a otros materiales no le permite competir.

–¿El Estado debiera entonces regular más directamente en este tema?

Lo ideal sería que definiera indicadores de desempeño y dejara que el mercado actuara libremente para encontrar el mejor material. Pero eso no funciona, porque deja fuera al mejor material que tenemos disponible y además es más lento. Y no tenemos tiempo que perder. Hoy el proceso de construcción genera el 11% de las emisiones nacionales de carbono y el 35% de nuestros desechos. Si a eso le sumamos indicadores negativos en aspectos sociales y económicos, es evidente que la construcción necesita una revisión profunda y rápida de sus procesos y materiales.

–¿Cómo se inserta en este contexto la Estrategia Nacional de Construcción en Madera?

Es un compromiso muy importante. Tenemos dos años para ponernos de acuerdo y no va a ser fácil, porque no puede ser una estrategia aislada. Tendrá que dialogar con la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable del Minvu, con el Ministerio de Agricultura para el aprovisionamiento de materia prima, con el Ministerio de Ciencia para la investigación aplicada, con el Ministerio de Educación para la formación de capital humano, con el MOP para la articulación de demanda, además de gobiernos regionales, municipios, universidades, SERVIU, sector privado, sociedad civil, la banca y muchos otros actores.

–¿Qué significa que la Estrategia Nacional de Construcción en Madera haya sido incluida en la actualización de la NDC 2025-2035?

Es un paso histórico. Los compromisos fueron establecidos desde el Ministerio de Medio Ambiente, lo que significa que las ventajas de la construcción en madera están siendo comprendidas en diversos círculos de toma de decisión. Lo que logra la NDC es mostrar que la construcción en madera no es solo un asunto de diseño o de innovación puntual, sino un compromiso de Estado que busca transformar la manera en que edificamos en Chile. La madera no solo se plantea como medio para lograr una construcción más sostenible, sino que también se entiende como una herramienta para que el Estado, a través de su poder de compra, impulse el desarrollo local. Eso va a requerir articular instrumentos normativos, tecnológicos y productivos que nos permitan llegar a 2035 con indicadores claros de participación de la madera en obras públicas y privadas.

–¿Cuando se habla de construcción sustentable, necesariamente se refiere a construcción en madera?

No necesariamente, pero hoy la madera es el único material disponible que permite una transición que abarque simultáneamente lo económico, lo social y lo ambiental. No es que otros materiales no sean valiosos, pero ninguno ofrece la capacidad de impulsar una cadena productiva completa, de generar innovación y de aportar a la carbono neutralidad al mismo tiempo.

Un gran paso para Biobío

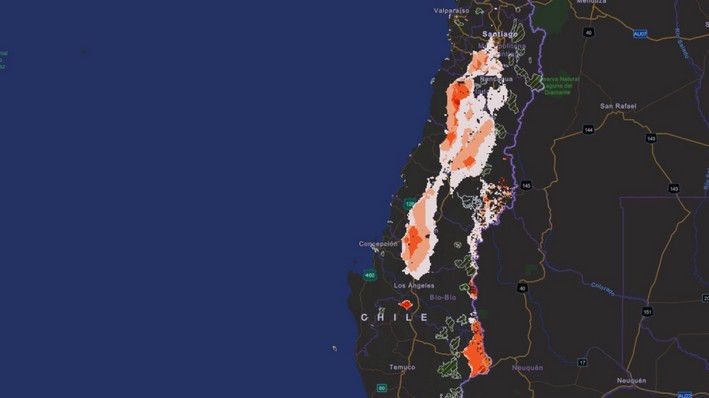

–¿Qué rol juega la Región del Biobío en este proceso?

La región es la capital forestal y maderera del país y hemos estado trabajando en la construcción de un ecosistema productivo sostenible en base a este recurso. El Programa Estratégico Biobío Madera ha logrado articular empresas, gremios, universidades, pymes y sector público. Corfo Biobío ha impulsado proyectos que van desde manuales de productividad hasta prototipos de vivienda social en madera, como el de la Universidad de Concepción. Eso ha permitido avanzar en la creación de las confianzas necesarias para llevar a la industria regional hacia desafíos más complejos.

–Un ejemplo de esa articulación fue el convenio entre Corfo y Serviu en San Pedro de la Paz. ¿Qué se busca con la construcción de ese piloto?

Más que probar las viviendas en sí, lo que se quiere pilotear es la capacidad de pymes locales para fabricar y ensamblar componentes estandarizados en un proceso industrializado. Es pasar de la teoría a la práctica: esas casas serán habitadas por familias reales, y al mismo tiempo entregarán evidencia necesaria para transformar la industria. Lo que abre el piloto es la posibilidad de que la vivienda social se construya en menos tiempo, con mejores estándares, con menor impacto ambiental, en un ecosistema competitivo que asegure la participación de las pymes.

–¿Cómo cambia esto el horizonte de las pymes regionales?

Les abre una puerta enorme. Hasta ahora, la industria estaba muy concentrada en grandes actores. Con este nuevo modelo que estamos piloteando, las pymes pueden producir en serie, reducir costos y ganar competitividad. En el fondo, se democratiza la posibilidad de participar en un mercado que antes parecía cerrado.

–Usted habla de un cambio de paradigma. ¿Dónde se juega esa transformación de fondo?

En que con este nuevo proceso se usa el poder de compra del Estado para influir en el desarrollo sostenible del territorio. Esto implica comprender nuevos estándares de sustentabilidad, y empujar con indicadores claros que no coarten la innovación y competitividad del sector privado. Para lograr esto se necesita coordinación entre ministerios, servicios públicos, universidades, empresas, gremios y la sociedad civil.

Fuente: Sabes

Comentarios (0)

No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!

Deja un comentario